公共传播、舆情监测与研究方法

喻国明被国内传媒界誉为“媒介军师”,这次他为我们主讲如何在公共传播中进行舆情监测,并上升到方法论的高度,深入介绍如何研究公共传播和舆情监测。

教师团队

喻国明 教授、博导

单位:中国人民大学

部门:新闻学院

职位:博导

喻国明

喻国明,男,1957年9月生,1989年中国人民大学研究生毕业,法学(新闻学)博士。中国人民大学新闻学院教授,博士生导师。现任职务及主要社会兼职:中国人民大学新闻学院副院长、中国人民大学舆论研究所所长。同时兼任:中国传媒经济与管理学会会长、中国传播学会副会长、中国电视艺术家协会高校委员会副会长、中国青少年研究中心常务理事、国家新闻出版总署咨询专家组成员、国家台湾事务办公室专家组成员、《中国传媒发展指数(蓝皮书)》主编、《中国社会舆情年度报告(蓝皮书)》主编等。

已经出版的学术著作21部:《中国大众媒介的传播效果与公信力研究》(2008年)、《中国传媒软实力发展报告》(2009)、《传媒新视界》(2010)、《微博:一种新传播形态的考察——影响力模型和社会性应用》(2011)、《中国人的媒介接触:时间维度与空间界面——基于“时间—空间”多维研究范式的定量考察》(2012)、《植入式广告:操作路线图——理论、实务、规制与效果测定》(2012)等。另有400余篇公开发表的学术论文和调研报告。自1979年至2010年底,在新闻学与传播学领域的论文发表量居全国第三位,被引文率居全国第二位。

公共传播

传播译自英语Communication, 源自拉丁语Communis(community)。该词的中文意思可以有十几种解释,如:交往、交流、交通、通讯、传播等。所谓传播,即社会信息的传递或社会信息系统的运行。

关于传播的定义有很多种,有人统计有126种之多,它们有着各自的侧重点:

强调传播是信息的共享;强调传播是有意图地施加影响;强调传播是信息交流的互动过程;强调传播是社会信息系统的运行;强调传播是社会关系的体现。但无论是从哪个角度对传播下定义,其基本意思是“与他人建立共同的意识”。这一点,从与“传播”相近的英文单词上也能看得出来:

Co

Dissemination 传播、扩散、宣传;

Transmission 传输、传送、播送;

Spread 传播、传送、宣传;

Propaganda (政治、政党)宣传、传播。

传播:含义较广,如交流,沟通,通讯,交际,交往等,基本意思是“与他们建立共同的意识”。在传播学中被定义为:传播是带有社会性,共同性的人类信息交流的行为和活动。

公共传播的特点:双向性、共享性、快速性、广泛性。

构成要素

一是基本要素:信源、信宿、信息、媒介、信道、反馈。

二是隐含要素:时空环境、心理因素、文化背景和信息质量。

舆情监测

是

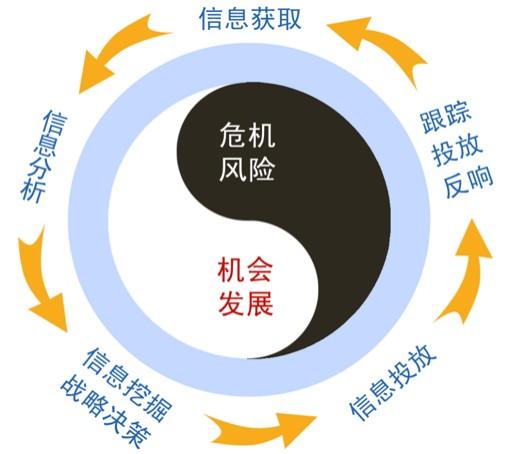

具体上讲,舆情监测是指整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦,实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求,形成简报、报告、图表等分析结果,为客户全面掌握群众思想动态,做出正确舆论引导,提供分析依据。

具体到不同的企业的网络舆情监测的流程可能不一样,但是大致都是三个部分,如下(以乐思网络舆情监测系统为例):

1.制

2.密切关注事态发展。保持对事态的第一时间获知权,加强监测力度。这个可以通过例如舆情监控系统之类的技术,在第一时间大量来采集、汇总各种互联网上的信息。

3.及时传递和沟通信息。即与舆论危机涉及的政府相关部门保持紧密沟通,建立和运用这种信息沟通机制,已经成为网络舆情管理部门的重要经验。以上海为例,无论在涉日舆情、地铁调价,还是普陀城管打人等“网络热点舆情”处理上,各部门协同作战、相互配合、共同商议,判断危机走向,对预案进行适当修正和调整,以符合实际所需是危机应对的重要措施。