圈内人爆料!搏击明星杨建平竟是这样“诞生”的!

造星,对于中国搏击来说是需要补的一课。

日本武道文化发达、东西方融合的时尚感、漫画游戏产业带来极强的人设包装能力,让K-1造星能力在1993-2010年独步全球。

2009年12月魔裟斗退役后,UFC以新造星工厂之姿迅速崛起——布洛克·莱斯纳、“蜘蛛”安德森·席尔瓦、GSP等一系列个性明星,让UFC成为全球搏击迷心中的圣殿。而如今“嘴炮”康纳·麦格雷戈硬生生把自己炒成跨越了八角笼的大IP,其行为艺术和他的拳法一样令人叹为观止。

没有对比,就没有伤害。

见过了康纳趾高气昂的王者霸气、媲美德云社的口才功底,对于中国拳坛,有人带着一副“哀其不幸、怒其不争”的表情,潜台词是“看看人家”。

关于造星,隔着太平洋的案例分析只能是隔靴搔痒。我们需要的是对于中国搏击造星的现状和经验的总结。此前没有圈内人对此说过什么,等待无益,不如从我做起。

我与康恩的六年

2007年我开始参与搏击产业,为赛事制订宣传方案,同时为门户网站、《拳击与格斗》、《搏击》等杂志撰稿。我第一个合作赛事是邹国俊老师的英雄传说。

不得不感慨,英雄传说在十年前就提出了非常国际化的理念,从运动员培养到赛事配对都非常国际化,并保留了自己的特色,这段合作经历让我收益良多。

康恩是我第一个包装对象,从文章宣传到技术交流,甚至帮康恩做战术制订,这段经历让我对运动员生活、比赛和心理深入了解,从一个键盘侠转变成从业者心态,接了地气。

6年间,我用近百篇宣传报道刻画出了康恩的人设——职业搏击开拓者、勇于挑战的斗士、不能以胜负来定义的英雄。

对于职业搏击刚刚开始的蛮荒年代,康恩这样的人设无疑是行业所需要的,直到今天依旧近乎“0差评”。

与康恩的合作让我发现,造星是一个系统的工作,需要的是远见更是耐心。

包装要有统一性,但不是说一成不变,因为擂台瞬息万变,你需要深入了解这个拳手,挖掘他身上最本质的东西,那些最能打动人的东西,不断去丰满人物。简单来说,要跟运动员一起成长。

打造大众偶像

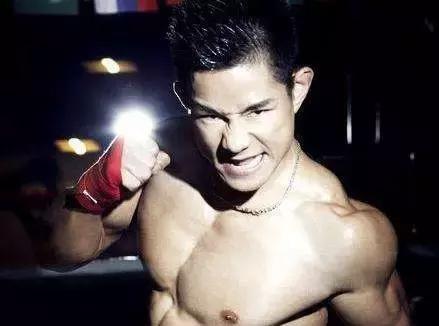

2008年我为杂志撰稿采访杨建平,此后我们成为了搭档。杨建平使我认识到什么样的搏击明星对于大众有吸引力。

杨建平与众不同,首先是他的努力,他的自律和刻苦是我见过运动员中少有的。

良好的形象是明星的第一步。形象不是天生的,是通过汗水塑造的。

对待比赛的态度,决定了你是不是天生的职业明星。

就像杨建平,他不仅想赢,而且希望令观众兴奋。

杨建平不是因为胜利成为了明星,而是用精彩的比赛过程让观众记住了自己。

时尚阳光的形象、努力拼搏的态度、良好的涵养和谈吐、有辨识度的擂台绝招——“中华虎”杨建平成为大众偶像。

此时,中国造星的另一个短板逐渐凸显——赛事配对。

相比自由搏击,中国的MMA整体发展较慢,因此邀请的国外MMA选手大多非世界知名,在一系列秒杀、连胜欢呼的背后,很多中国拳手都遭遇了“刷小怪”的质疑声。

但从我了解的角度来说,任何运动员都无权选择对手。

不合理的配对,本身是对运动员的一种损害。

在故意制造戏剧化冲突的同时,确保赛事配对的专业性和精彩程度,不仅是对观众负责,而是对运动员自身负责。这一点上,中国搏击也在努力进步。

造星,我是这么做的

从拳手挖掘、赛事配对到宣传包装,这是一个完整的“造星”链条。

2016年2月“拳星时代”比赛开启,我有幸真正实践了自己的造星想法。

以星当为案例,我总结自己的三点想法。

1 独特人设

搏击明星不一定要帅,泰森的三角眼能吓哭小朋友,但搏击明星要有特色。

当我联系星当打主赛时,很多人不理解。泰国明星已经有了播求、雅桑克莱等,还能出明星吗?如果能,泰国一线拳手来华淘金挤破头,为何选择已经很少打比赛的星当?

形象:

技术风格:

荣誉故事:

独特人设,辨识度高,这就是我找星当的理由。

2 易于传播

国外拳手姓名翻译至关重要,红如康纳·麦格雷戈,也因为姓名拗口被拳迷简化成了“嘴炮”。

因为中国姓名的关系,超过四个字的姓名传播性会大大降低,这也是为什么很多塔吉克斯坦和俄罗斯的优秀运动员在中国少有人提及的原因。

说到底,取名是个技术活。

星当(Singdam Kiatmuu9)的中文翻译简洁有力,甚至有铿锵语感,与泰国最硬男人的做派相符,假设翻译成“辛丹姆·奇阿特姆9”,估计很少有人能记住,更别说传播了。

绰号也是传播的重点,一些毫无意义的武侠绰号除了自嗨并没有传播性。

3 赛事安排

即便人设再好,传播面够广,如果比赛不好看,宣传一样会有反效果。

怎么安排比赛呢?

“为学譬如熬肉,先需用猛火煮,然后用慢火温。”天下事,道理都是共通的。

配对离不开对手选择。

在前期比赛中,明星选手需要展现出自己最好的一面,将自己的特点充分展现出来。

在配对上,我们虽然大胆启用年轻人,但并非“刷小怪”。

星当3连胜(2KO)后,为了让他展现出更丰富的技术,“拳星时代”展开了65公斤八人淘汰赛,并以决赛以一晚两战的方式决出最后冠军。

除了星当,“拳星时代”的人设感都很鲜明:

中国搏击正在不断往前发展,对于造星这件事,人们也都在做着各种尝试,相信未来会有更多人在搏击擂台上被大众所认知。

以上拙见,欢迎批评指正,权当抛砖引玉。

写下这篇文章,希望从中国搏击参与者的角度与大家分享,如果能帮助别人少走一些弯路,那就最好了。

中国搏击确实存在很多问题,从无到有,海外的经验基本不能套用,摸着石头过河,无法十全十美,进步需要一个过程,也需要耐心。除了批评之外,我们更需要理性交流。

借用伯格曼的一句话,“当一座教堂倒塌时,不必朝人群奔走和呐喊,只管为不可能重振的教堂搭起一砖一瓦。”能捡一块是一块,能垒一块是一块,只为了中国搏击更好的未来,我们一起努力。